被高估與被低估:在無限擺盪中找回成人狀態

在許多成長與轉型的歷程中,人往往會遭遇一種看似矛盾卻又持續出現的狀態:我們努力展現自己的專業與知識,渴望被看見、被肯定,但同時,又會在內心深處浮現「我其實還不夠好」的聲音,於是陷入自我懷疑,甚至選擇退縮不行動。這種拉鋸,恰恰是許多人在工作、創業或轉職中最真實的心理感受。

Alan對於目前工作上的進展並不是很滿意,有種「卡住」的感覺。對於這個「卡」下意識的認為自己需要一點「push」。

「最近進度有點慢,本來預計月底前要完成一個版本,可是根本來不及……所以我告訴自己一定要 push,再 push 一下。」

我有點好奇:「你覺得push 有用?」

Alan微愣,遲疑地回答:「我覺得不推不行,不然東西就卡住。」

我總覺得哪裡怪怪的:「好像你在告訴自己,不管怎樣就是得往前衝,那個 push 的力量,究竟是服務於誰的需要?」

Alan沉默了幾秒,然後才說:「如果東西做不好,可能就會被就被否定……。」

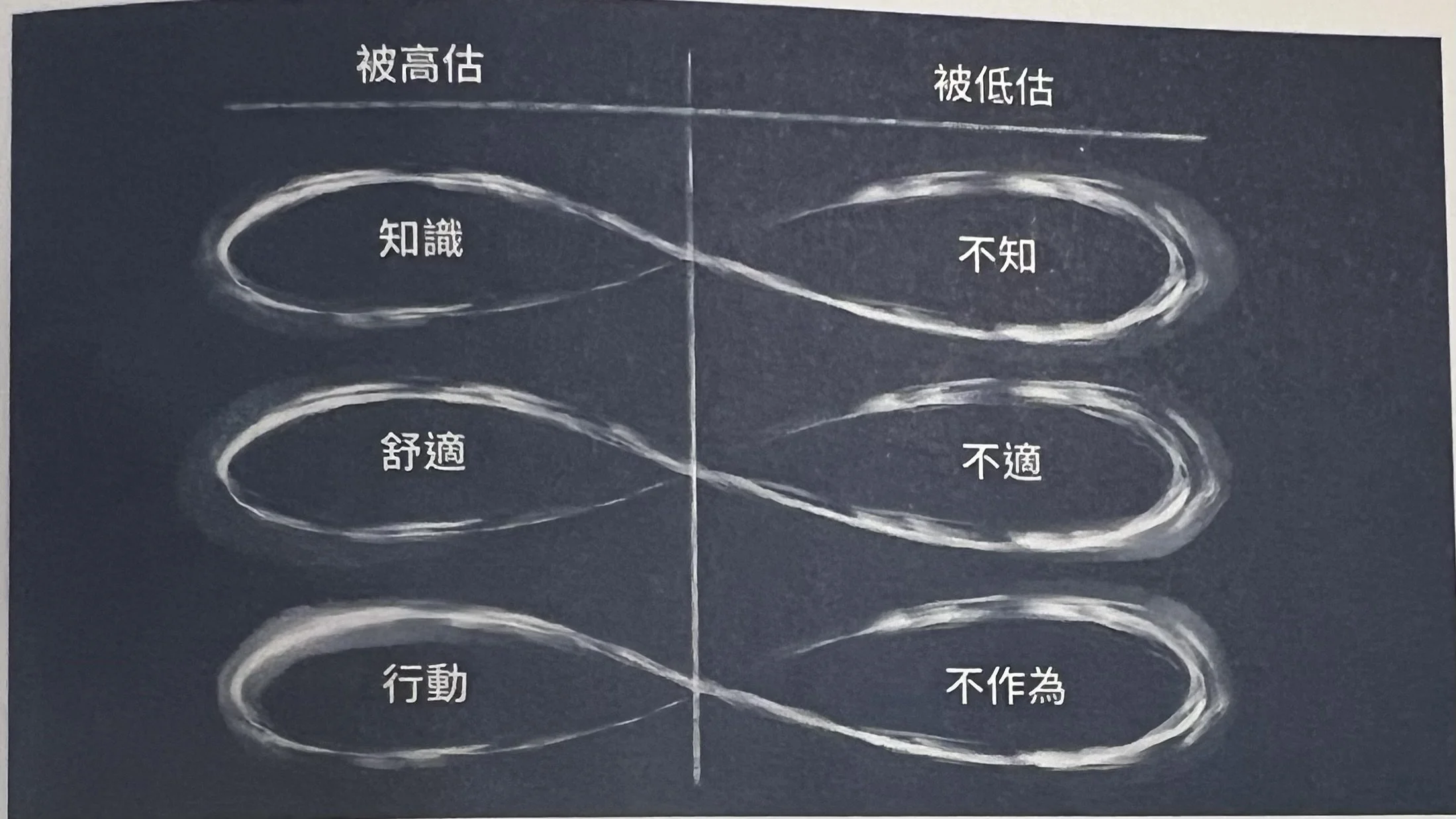

突然我想到在自然流現(Presencing, by Otto Scharmer and Katrin Kaufer)這本書,其中有個被高估 / 被低估領域的概念。知識,舒適,與行動,經常被高估他的重要性,反之,不知,不適,不作為,也經常的被低估了他的必要性。

當Alan覺得「我要被看見,我要被重視」,他就會啟動強烈的行動,展現出知識,盡可能維持在舒適範圍,這是「被高估」狀態下的安全策略。

可是一旦他心裡浮現「如果我表現不夠好就被否定」,那種恐懼感馬上讓他落入「被低估」的另一端,於是變成不知道該怎麼辦、感到不適、最後甚至選擇不作為,乾脆停下來。

圖裡的無限符號,就像一種擺盪:

→ 知識 → 舒適 → 行動 → 不知道 → 不適 → 不作為 → 再回到知識 → 舒適 → 行動…

無止境地循環著,直到有人能有意識地跳脫。

Source : Presencing by C.Otto Scharmer, Katrin Kaufer, 繁體中文書名:自然流現,譯者:李憶慈。

出版發行:拾田創意

在PAC模型裡的成人自我 (Adult,A)

在聽Alan描述的時候,就是在觀察Alan目前被什麼驅動。心理學裡,稱之為PAC模型:

Parent(內在父母):規範、應該、批評、要求

Adult(成人自我):覺察當下、理性分析、平衡決策

Child(內在小孩):渴望愛、害怕失敗、追求滿足

當Alan一邊催促自己「push push push」,一邊又在害怕被拒絕時,其實是Parent與Child在對話:

Parent:「你應該做得更快、不要讓人失望!」

Child:「可是我怕受傷,怕失敗!」

在這樣的對話裡,缺乏的就是**成人(Adult)**的聲音。Adult狀態,會更像是:

「現在的事實是什麼?」

「有哪些資源可用?」

「如果做不到完美,能不能先試試小步行動?」

當Alan被邀請思考:「你真的需要 push 嗎?」其實就是一次協助他啟動 A 的過程,讓他從情緒拉扯裡,重新看見現實的選項,而不是被內在小孩的恐懼綁架。

讓無限循環變得可被打破

這張圖的意義就在於,它不只是描述人類的矛盾,還提醒我們:只要缺乏意識,就會一直無限擺盪,因為人天生就害怕被低估或失敗。但只要多一點Adult的力量,就能選擇在某個節點「停一停」,用A的觀點去看:

我還需要補充什麼知識?

這個不舒服的感覺在告訴我什麼?

小步嘗試而不是一次衝刺,是不是也可行?

問題背後的問題

接著我們討論到究竟需要什麼?探索到有哪些解決方案才能幫助自己工作上有所進展。我們談到工作模式,

「我不想involve其他人到這個專案中,我覺得這樣反而複雜。。。」

「看起來你對於一起工作夥伴的要求挺高的,你只相信你自己。你最能控制自己,你控制不了別人。」

當我回饋Alan,發現他都在P與C之間移動時,A不知道是什麼樣的原因被排除了。當人只看得到二元選擇,就會被卡住;但當人能以 Adult 狀態思考,就會打開更多選項的可能。

個人成長的啟示:允許「不知道」

很多人不敢承認自己「不知道」,是因為我們從小就被教導:

你要有答案

你要準備充足

你要表現得完美

可是如同這張圖裡顯示的,當我們在「被低估」的一端,會立刻覺得「不知道」=「失敗」=「我不行」,於是整個人就縮起來、裹足不前。但事實上,「不知道」只是人生的一部分,並不等於否定。

舒適圈 ≠ 安全圈

再來看圖裡的「舒適」對應「不適」的擺盪,也很值得深思。

許多人習慣待在舒適圈,不是因為那裡最棒,而是因為那裡最熟悉。熟悉=可預測,讓我們暫時不需要面對「被低估」或「不被接受」的恐懼。然而,成長常常正是從「不適」開始的。

「那種不適感,也許在告訴你:有些事還需要練習。」

這種觀點就幫助 Alan 重新定位「不適」:

不是代表我不夠格

而是代表我正在嘗試新東西

從這個角度出發,我們就能在舒適與不適之間,發展出「彈性」的空間,避免只在無限符號中機械式地擺盪。

行動與不作為:重新定義停下的意義

圖裡的底層:

行動(代表「被高估」時的積極)

不作為(代表「被低估」時的退縮)

在許多成長者或創業者身上,都非常熟悉:「我想拼,但我怕失敗;怕失敗,就乾脆不做。」

這個邏輯,正是無限符號循環最容易套牢的陷阱。思考:

「如果不行動,真的是壞事嗎?還是你只是在觀察與整理?」

不作為 ≠ 沒有價值,偶爾的停下也可能是重新整備的過程。

Adult狀態的人,能夠把「暫停」看作一種策略,而非失敗或退縮。

如何啟動更多的 A

如果要打破「高估/低估」的擺盪,最關鍵的就是啟動更多的 Adult 能力。也許:

✅ 事實核對

問自己:現在真正發生的是什麼?我有多少資訊是客觀的,而不是腦補的?

例如 如果覺得「我的方案可能被拒絕」,就可以反問:

「目前有證據顯示他們一定會拒絕嗎?」

「我還能提前收集什麼資料,讓成功率更高?」

✅ 小步試驗

不需要一次就做到100分。小步測試的回饋,往往比腦中假設的恐懼真實得多。但也不要被小步測試的回饋嚇到。請記得,小步試驗的意圖是什麼?

✅ 接納不確定

就像圖中「不知道」的位置,不是敵人,而是中性的狀態。能練習說:「我現在還不知道,但我會找到答案。」就代表已經在啟動A。

✅ 重建意義

將「不適」看成是一種準備期,而不是能力不足。提醒自己:成長必定會有不適。

Moving Forward

每個人在成長的路上,都會不斷被環境或自己評估成「被高估」或「被低估」。我們渴望被認同,於是努力展現知識、保持舒適、展開行動;但當風險出現,恐懼襲來,就會退回「不知道、不適、不作為」。就像這張圖裡的無限符號一樣,若無自我覺察,就會永遠被困住。

而當我們能啟動更多的成人(Adult,A),就能有力量在這種擺盪裡暫停,帶著不確定前進,也帶著對自我的信任,允許「我還不完美,但我仍可以嘗試」。

就像Alan在會談最後對Vicky說的:

「也許我還是會試著和合作夥伴談一談,不要逼自己一次就完美。」

這,就是成人狀態最強的力量。